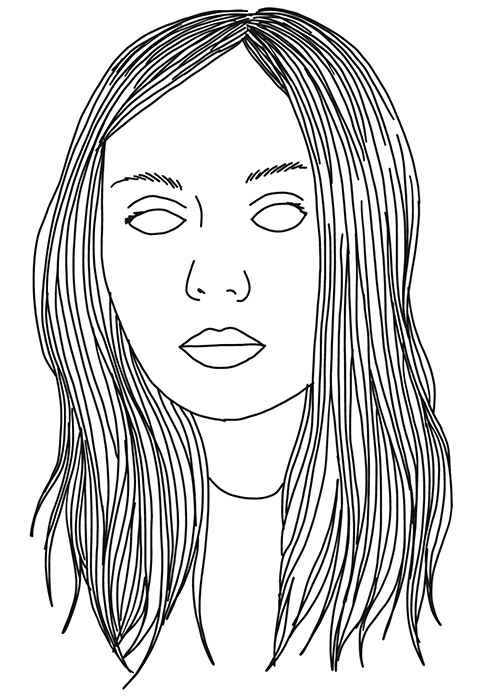

Ces yeux, bordel, ces yeux. Lorsque je tombe la première fois nez à nez avec Fiona Apple, je ne peux me détacher de son regard. J’ai toujours eu un truc avec les yeux. Je crois qu’on peut piger beaucoup de choses en les regardant. C’est ce que je crois depuis que je suis toute môme. Pour voir si les gens mentaient, ou se mentaient à eux-mêmes. J’observais, silencieuse. Alors, quand j’ai vu la pochette de Tidal, j’ai tout de suite su que j’allais être bouleversée.

J’achète le disque sur un coup de tête, sans savoir si le contenu allait me plaire. Je suis une gamine de l’alt 90s. Mes chapelles s’appellent Bush ou Beck, pas vraiment de la même veine. Mais elle a quelque chose, quelque chose qui vous prend, là.

Je ne sais pas encore à l’époque qu’Apple n’a même pas 19 ans au moment de l’enregistrement du disque. A peine 17 quand ses démos se retrouvent sur le bureau d’Andrew Slater chez Sony Music. 14, quand elle pose les premiers mots de Sleep to dream. Le mec croit à une blague, tant le boulot respire le vécu des vieilles roublardes. Il se lance pourtant, devient son manager et produit son premier album, à qui il donne toutes les chances de réussite, en intégrant toute une belle petite armée de pointures, dont Jon Brion (les musiques d’Eternal Sunshine of the spotless mind et Magnolia, pour ne citer que ça, c’est lui).

Parcours logique pour elle quand on y pense, ayant grandi au sein d’une famille d’artistes. Elle commence le piano, mais ne se considérera jamais comme une excellente musicienne. Juste capable de jouer ses propres compos, selon ses propres dires, et seule, ce qui causera d’ailleurs bien des tensions entre elle et son manager (Apple tentant de se dégager de son travail originel, car complexée par ses capacités, Slater, quant à lui, encourageant au contraire un retour aux sources, primal).

Car Apple ne veut pas d’un album piano-voix. Rien qu’à écouter Limp et son solo de batterie, on comprend vite qu’elle veut se situer ailleurs. Mais la vérité, c’est qu’il est impossible de compartimenter ce disque tant il semble dépasser le simple entendement logique. Les deux avaient raison, quelque part. L’un ne pouvait aller sans l’autre. Les rythmiques en filigrane face à ce piano entêtant tenait le tout à bout de bras, tandis que la voix d’Apple, faussement candide, alternait entre douceur et brutalité, toujours sur le fil.

Et puis il y a les textes, souvent raillés pour leur sens obscur. Des mots désuets pour des ambiances qui ne collent pas avec l’image qu’on veut se faire d’elle. Quand le vidéo clip de Criminal sort, le New York Times n’hésite pas à taper dur, cataloguant Apple de Lolita-ish suburban party girl (pour pas dire pute), tandis que le New Yorker, pas en reste lui non plus, la range du côté des mannequins Calvin Klein sous alimentées (pour pas dire « on n’a fait que regarder ton cul au lieu d’écouter ta musique »).

Viens l’achever son speech lors de la remise VMAs de 97, où la presse se fout allègrement de sa gueule, la renvoyant aux affres de l’adolescence colérique… pour mieux la rétrograder illico presto de la place de musicienne talentueuse à celle de gamine immature, naïve et stupide.

J’y ai toujours vu un refus de la confrontation. Celui de ne pas vouloir gratter la surface de peur de laisser échapper un monstre qui pourrait te bouffer sur place. Un défaut qu’Apple n’a jamais possédé. Et c’est ce qui lui vaut aujourd’hui mon admiration éternelle. Elle n’a jamais eu peur de faire face à ses propres démons. Jamais eu peur d’en parler. Jamais eu peur d’être ce qu’elle était. Dans le bon, comme dans le mauvais.

Apprivoiser sa rage, mais savoir la laisser sortir un peu, juste ce qu’il faut, quand il le faut. Violée à l’âge de 12 ans, Apple n’hésite pas à en parler, pudique, et dans la mesure, que ce soit dans ses textes, ou ses interviews. Car elle le sait. Enterrer les sentiments ne les fait revenir que de plus belle. Elle en parle comme elle les chante. Sans la moindre hésitation, frontale. Des textes qui ne tombent jamais dans le mièvre, toujours juste et fort, à taper là où ça fait mal. Jamais de refoulement chez elle, pas le genre à fermer les yeux en espérant que ça disparaisse. Le processus est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, et elle le sait.

On oublie jamais vraiment. Comme une empreinte, rien ne disparaît vraiment. Croire le contraire est au mieux simplet, au pire, complètement débile. L’innocence perdue, les amours manqués. L’inconstance. L’inconsistance. Ce qu’on est. « You’ll never see the courage I know … You’ll say you understand, you’ll never understand … You don’t know who I am” chante-t-elle dans “Never Is a Promise. » Apple a raison. Les mots sonnent mais le sens, lui, reste évasif, presque indescriptible. Alors qu’on pense avoir saisi, une métaphore vient nous remettre à notre place. Apple n’écrit pas pour les autres, elle écrit pour elle, et c’est ce qui fait toute la différence.

Lire la vie d’Apple n’a aucun intérêt. Ce qu’elle fait, c’est avant tout nous raconter des histoires, pour qu’on n’oublie pas. « I want to feel everything » dira-elle. Peut-être est-ce là la leçon la plus importante qu’elle nous enseigne. Ne jamais avoir peur d’être trop. Dans ses sentiments, dans sa vie. Il suffit de la voir danser pour comprendre. Gestuelle hachurée, hésitante puis violente, comme prise de transe.

Josephine Hart écrivait « Damaged people are dangerous, they know how to survive ». Pour moi, Apple fait définitivement partie de cette catégorie là. Et j’aime cette artiste pour toutes ces raisons. Quand elle se déshabille, volontairement sexuelle, se foutant littéralement du regard des autres. Quand elle nous presse à assumer ce que nous sommes, même dans la douleur. Quand l’amertume nous gagne, l’accepter, comme un cadeau.

Tomber, se relever, encore et encore. Sourire, sourire plus fort, bordel intérieur et toutes dents dehors.